जैसे ही गर्मियों का मौसम नज़दीक आता है, देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन जाती है। लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। लेकिन देश के कुछ गाँवों और शहरों में पानी बचाने और संजोने के लिए ऐसे टिकाऊ यानी Sustainable उपाय अपनाए जा रहे हैं, जो बाकी जगहों के लिए भी मिसाल बन सकते हैं।

भारत में पानी की स्थिति

भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी उनमें शामिल नहीं है। जहां देश की जनसंख्या दुनिया की 18% है, वहीं भारत में केवल 4.3% ताजे पानी का संसाधन मौजूद है। खेती, घरेलू जरूरतें और शहरीकरण – हर जगह पानी की भारी मांग है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और प्रदूषण के कारण भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है।

देश में पानी की किल्लत और समाधान पर Kubernein Initiative ने “From Practice to Policy: Guiding India’s Evolving Water Governance” रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपनाए गए बेहतरीन जल प्रबंधन के उदाहरण दिए गए हैं।

https://twitter.com/Kubernein/status/1907721111196021120

इस रिपोर्ट ने पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक भागीदारी और आधुनिक आवश्यकताओं को जोड़ते हुए जल संरक्षण की नई दिशा सुझाई है।

समाधान: जल संरक्षण की अनूठी तकनीकें

1. आइस स्तूप प्रोजेक्ट – लद्दाख

लद्दाख के लोग जल संकट से अनजान नहीं हैं। खासतौर पर अप्रैल और मई के महीनों में, जब हिमालयी ग्लेशियर अभी भी जमे रहते हैं और खेतों को पानी नहीं मिल पाता। इस मुश्किल को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के इंजीनियर, पर्यावरणविद् और समाजसेवी सोनम वांगचुक ने एक बेहद सरल लेकिन क्रांतिकारी समाधान खोजा – “आइस स्तूप“।

ये दरअसल इंसानी दिमाग से बनाए गए छोटे-छोटे कृत्रिम ग्लेशियर होते हैं, जिन्हें सर्दियों के बहते पानी को जमा कर तैयार किया जाता है। वांगचुक ने एक गुरुत्वाकर्षण आधारित पाइप सिस्टम विकसित किया है जो ऊँचाई वाले जल स्रोतों से पानी को नीचे लाता है। पानी जैसे ही पाइप से बाहर निकलता है, वो -20°C की सर्द हवाओं के संपर्क में आकर तुरंत जम जाता है और बर्फ के फव्वारे के रूप में शंकु (कोन) के आकार में जमा होता जाता है।

इन बर्फीले स्तूपों का कोनिक आकार थर्मोडायनामिक रूप से धीमी गति से पिघलता है, जिससे गर्मियों में पानी धीरे-धीरे निकलता है और लंबे समय तक सिंचाई के लिए उपलब्ध रहता है। इससे खुबानी, सेब, गेहूं जैसे पौष्टिक फसलों की खेती की जाती है।

2024 में लद्दाख में 26 आइस स्तूप बनाए गए, जिनमें से हर एक में 3 लाख लीटर तक पानी संग्रहित किया गया।

यह परियोजना अब हिमाचल, नेपाल, किर्गिस्तान, स्विट्ज़रलैंड और चिली जैसे ठंडे इलाकों में भी फैल रही है।

2. पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट (PSI) – उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य

PSI ने उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों में ‘स्प्रिंग रिवाइवल प्रोग्राम’ शुरू किया। इसमें ग्रामीणों को झरने पुनर्जीवित करने के लिए खाई खोदना, वनस्पति लगाना और जल प्रबंधन के लिए नियम बनाना सिखाया गया।

जैसे – नैनीताल के सुंदरखाल, धनाचूली, नागकेराली और मावे गांवों में लोगों ने झरनों को साफ रखने के लिए सामुदायिक नियम बनाए। PSI ने रामगंगा नदी को भी रिचार्ज करने में सहायता की।

3. खड़ीन प्रणाली – राजस्थान

राजस्थान के जैसलमेर में सदियों से उपयोग में लाई जा रही इस प्रणाली में बारिश का पानी निचले हिस्सों में इकठ्ठा किया जाता है, जिससे खेती और पीने के लिए पानी दोनों मिलते हैं।

खड़ीनों में “बेरिस” नाम के छोटे कुएँ बनाए जाते हैं जो लगभग 3,000–4,000 लोगों की पीने के पानी की जरूरतें पूरी करते हैं। किसान इसमें कभी रासायनिक खाद नहीं डालते, जिससे उत्पादन जैविक होता है।

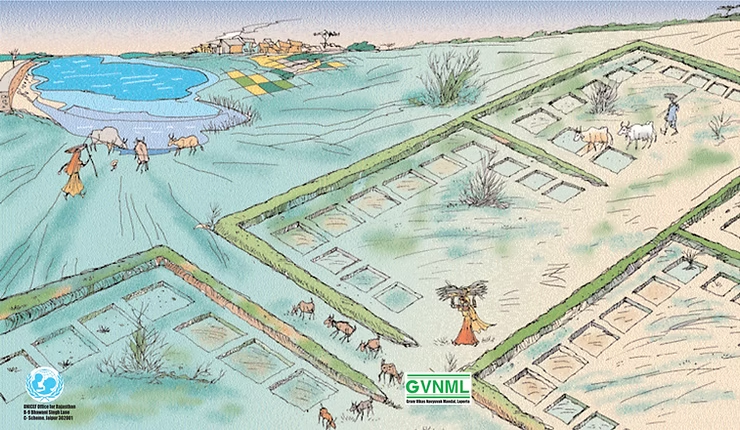

4. चौका तकनीक – लापोड़िया, राजस्थान

यह तकनीक वर्षा जल को रोककर, नमी को बढ़ाने और भूजल को रिचार्ज करने का काम करती है। इसमें 9 इंच गहरे और 2 फीट ऊँचे बंडों वाले चौकोर गड्ढे बनाए जाते हैं जो चरागाहों को भी हराभरा बनाते हैं। इससे पशुओं के लिए चारा मिलता है, और पानी व खाद की जरूरतें कम हो जाती हैं।

5. भोजदारी मॉडल – महाराष्ट्र

अहमदनगर के भोजदारी गाँव ने ‘Ecosystem-based Adaptation (EbA)’ अपनाकर वर्षा जल के सहारे सालभर पानी की उपलब्धता बनाए रखी।

यहां मिट्टी और जल संरक्षण, वनीकरण, पारंपरिक बीजों का उपयोग और जल बजटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया। कोविड काल में गाँव ने लौटते प्रवासियों को खाना, पानी और रोजगार उपलब्ध कराया।

6. जल सहेली मॉडल – उत्तर भारत (बुंदेलखंड, मध्यप्रदेश)

जल सहेली मॉडल महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें “वाटर वॉरियर्स” बनाता है। वे तालाब, रिचार्ज ज़ोन बनाती हैं और गाँव में जल चेतना फैलाती हैं। अब किसान एक नहीं, साल में तीन फसलें उगा पा रहे हैं। इस मॉडल से 300+ गाँवों में हैंडपंप मरम्मत, 1000+ संरचनाएं बनीं और 3 लाख लोगों तक जागरूकता फैली।

7. रूज़ा प्रणाली – नगालैंड के फेक जिला

यह प्रणाली 80-100 साल पुरानी है और पानी को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से खेतों तक पहुँचाने के लिए प्राकृतिक झरनों से नहरें बनाई जाती हैं।

इस प्रणाली में 200+ छोटे जलाशय (पॉन्ड्स) हैं जो सीढ़ीनुमा खेतों को पानी देते हैं।

पानी पहले मवेशियों के बाड़ों से होकर आता है, जिससे प्राकृतिक खाद भी खेतों तक पहुंचती है।

8. मंगलुरु में जल पुनर्भरण प्रयास – कर्नाटक

मूडबिद्री और करकला जैसे शहरों में नागरिकों ने सैकड़ों पुराने कुओं और झीलों का पुनरुद्धार किया है। जैसे – बेटेकेरे, मोहल्लाकेरे, कडालाकेरे और बसवनाकाजे झीलें। इससे गर्मियों और पर्यटन सीज़न में जब जल की मांग 30% बढ़ जाती है, तब भी शहर जल संकट से बचा रहता है।

एक गंभीर सच्चाई

आज भी देश के 16.3 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत का दो-तिहाई हिस्सा सूखा प्रभावित है और एक-आठवां हिस्सा बाढ़ की चपेट में आता है। लेकिन सदियों से हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की विविध तकनीकों को अपनाया है, जैसे रेनवाटर हार्वेस्टिंग।